وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليه (لو 12 /30)

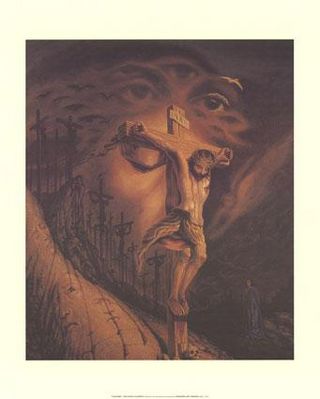

في سرّ الألم و الموت - الأرشمندريت توما بيطار

في سرّ الألم و الموت

خلال الأسبوع الفائت قرأنا من إنجيل متّى الآيات الثامنة عشرة إلى السادسة والعشرين من الإصحاح التاسع. كان هذا عن رئيس للمجمع جاء إلى يسوع وسجد له قائلاً: "ابنتي الآن ماتت. لكنْ تعال وضع يدكَ عليها فتحيا". فقام يسوع وتلاميذه وتبعوه.

وتضمّنت القراءة، أيضاً، خبر المرأة، نازفة الدم، منذ اثنتي عشرة سنة. هذه جاءت من وراء يسوع ومسّت هدب ثوبه لأنّها قالت في نفسها: "إن مسست ثوبه فقط شُفيت". في نهاية المطاف شفى يسوع المرأة لإيمانها وأقام ابنة رئيس المجمع.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: من أين أتى رئيسَ المجمع والمرأةَ النازفةَ الدم هذا الإيمانُ الكبيرُ؟ ليس شأناً عادياً أن يأتي إنسانٌ إلى يسوع ليطلب منه إقامة ابنته من الموت.

في هذا الموقف معرفة وجودية هائلة بيسوع! ولا هو شأن عادي أن يخطر ببال إنسان أن يمسّ ثوب يسوع تحدوه الثقة بأنّه سيُشفى إن فعل ذلك. هذا يقين فائق على البشر!

السؤال نفسه وارد في غير مكان أيضاً من الإنجيل كخبر المرأة الكنعانية ورواية قائد المئة.

ما هو مشترك، أقلّه في الظاهر، بين هذه الأحداث هو الألم الذي عصر أكباد هؤلاء جميعاً. أتُرى في الألم نجد الجواب؟

لا شكّ أنّ الألم لا يجعل أحداً، بالضرورة، مؤمناً، لكنّه يعدّ النفس ويجعلها قابلة متقبِّلة للإيمان. هذا لا شكّ فيه. لماذا؟

لأنّ الألم، خصوصاً إذا اقترن بشعور المرء بعجزه وعجز الآخرين عن رفع الألم عنه، يواضعه، يجعله يعي ضعفه وقصوره عميقاً.

يعطيه صورة عن نفسه لا يتحسّسها ولا يميل إلى قبولها، في العادة، في الأحوال التي يكون فيها سيِّدَ نفسه وضابطاً، بعامة، لما يمرّ به، يَحلّ مسائِلَه بما أُوتي من طاقات ذاتية.

في الألم فرصةُ واقعيةٍ كيانيةٍ فذّة لأن مشكلة الإنسان الأولى هي أنّه غالباً ما يقدّر نفسه أكبر مما هو فيقع في الزهو أو أقل مما هو فيقع في اليأس. إذاً الألم فرصة ممتازة لحيازة نظرة واقعية إلى النفس والآخرين.

ثمّ الألم يصطدم فينا بالميل الفطري إلى طلب العافية وحبّ الحياة. الإنسان أعجز من أن يتآلف، عادياً، مع الألم إلاّ إذا كانت نفسه معتلّة اعتلالاً أساسياً. لذلك النزعة إلى العافية فينا تلقائية وأقوى.

قد يبقى المرء مُجِدّاً في طلب البُرء سنوات طويلة في حياته ولا ييأس بسهولة. هذا يجعل النفس، متى اصطدمت بحائط مسدود، تتشوَّف إلى إجابات ليست في المدى المنظور.

الإنسان، بطبعه، مائل إلى الإلهيات. نَفَس الله مبثوث في نَفْسه. في هذا المدى بالذات تتركّز أشواق الإنسان إلى واقع يدوم، إلى الحياة التي لا تفنى، إلى الفرح الذي لا يخبو، إلى الحبّ المتواتر.

وفي هذا المدى أيضاً تلتمس نَفْسُ الإنسان الاستكانة بعد إحباطات أصابتها من جرّاء مواجهة بعض جوانب الحياة في هذا الدهر. كل هذا يجعل المرء مائلاً، بحسب الطبيعة، إلى الإيمان، لا يصرفه عنه إلاّ الاستغراق في الفساد عناداً.

لهذا يلوذ الإنسان، في حالات الألم، بالإيمان كواقع كياني فائق على الإنسانيات ليستريح.

ثمّ الألم ينقّي القلب. الألم فرصة لهدوء الأهواء، يطفئ الرغبة في الهوى. بعض الناس يعالج الألم بما كان هو الداء، أي بالأهواء. يطلق العنان للإمتاع كمخدِّر، لينسى. هذا هروب ناجم عن فراغ وجودي. أما لمَن لم تَخرب أذناه الداخليتان فالألم محوِّل إلى الله ممتاز.

لا يُعرَف الله، كحقيقة، إلاّ في مستوى الكيان. فالألم، متى مسّ الكيان، بحث صاحبُه عن الله، في الحسّ، عفواً. ما كان الإنسان ليبحث عن الله لو لم تكن النزعة إلى الله فيه أولاً.

محصّلة الكلام أنّ الألم على إيلامه، ورغم ظاهره اللاإنساني، هو ذو طبيعة شفائية للقلب. في الألم فرصة عافية. الإنسان يتوب إلى ربّه، أولاً، من ألم، من معاناة. يصير مستعداً لأن يسمع بكل جوارحه.

لهذا الله، بخاصة، إله المكسورين والمضنوكين والمتعَبين. الله، لهؤلاء، حيّ ويُحيي. "تعالوا إليّ يا جميع المتعَبين والثقيلي الأحمال وأنا أُريحكم". المأخوذون بهموم هذا الدهر لا يرغبون في عشاء الخروف بل المساكينُ والجدْعُ والعُرج والعميُ يُدخَلون (لو 14: 21).

من هنا أنّ الله مُفتقدُنا إليه بالآلام. يحبّنا بالألم. عبد يهوه، يسوع ابن مريم، في كل حال، رجل أوجاع، مُختَبَر بالحزن. "أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلها... وهو مجروح لأجل معاصينا... والربّ سُرَّ أن يسحقه بالحزن... وسكب للموت نفسه" (إشعياء 53).

والسيّد إذ اتّخذ معاناتنا، على كل صعيد، جعل الألم سرّاً يتفتّق فيه حضوره. الألمَ اتّخذه له مسكناً يبثّ فيه العفو والعافية.

لذا نظرتُنا إلى الألم والموت في المسيح ملؤها الرجاء. فبادئ ذي بدء كانت الآلام نهوداً إلى الله واستدعاءً كيانياً له: "أيها الربّ يسوع، تعالَ". ثمّ إذ استوطن الله معانات الناس واتّخذ أنين البشرية ?"إلهي، إلهي، لماذا تركتني..."? جعل الصليب للعباد مدخَلاً، بالصبر والثبات، إلى الحياة والفرح. أعطانا فرحه. وفرحُه صار قوتنا (نح 8: 10).

أعطانا أن نختبر المفارقة الكبرى، أن نكون مسلَّمين للألم والموت، ومقيمين، في آن، في الفرح والحياة. هذه كانت جهالةُ الله الأحكمُ من حكمة حكماء هذا الدهر، أن يصير الألم، في المسيح، مبعثاً للفرح، والموتُ، في المسيح، مبعثاً للحياة.

صار الله ممجَّداً في الآلام حيث لا يخطر لبشري أن يبحث عن المجد الإلهي. أن تُلتمَس الحياةُ الجديدة في الموت لأجل يسوع، هذه ذروة الغباء البشري وذروة الحكمة الإلهية بيننا. فلا غرو إذا انوجد شهداء المسيح في غمرة الفرح الإلهي فيما كانوا مسلَّمين إلى الموت. هؤلاء لم يكونوا سكارى، كما يظنّ الذين لا يعرفون، لأنّها الساعة الثالثة من النهار الجديد (أع 2: 15)، ساعة الصحوة الكيانية الكاملة.

لا شكّ أننا بحاجة إلى تعاطٍ مختلف مع الألم والموت في حياتنا لئلا نبقى أسرى الخوف. الله، في كل حال، لا يحمِّل المؤمنين فوق ما يستطيعون. فقط المعاندون في صَمّ آذانهم يُسحَقون.

أما المعتَبِرون فلهم في المعاناة آية يشاء الربّ الإله أن يتجلّى فيها لخلاصهم. هذا السيف باقٍ تأديباً للناس ليتأدّبوا، فإن تأدّبوا أتاهم الفرح والحياة وباتت لهم الآلام، في النظرة الأخيرة، عربون محبةِ مَن ساوى نفسه بأثقالهم ليساويهم بأنعامه.

"هذا هو الحجر الذي رذله البنّاؤون والذي صار رأساً للزاوية. من قِبَل الربّ كان هذا وهو عجيب في أعيننا"